Cultura Pop

Bob Ezrin em doze discos

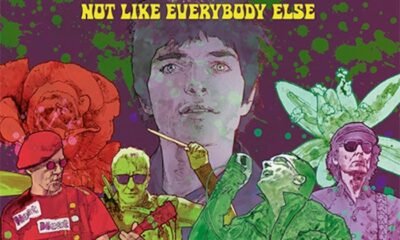

Imagine a situação: você tem uma banda de rock, está com data agendada para entrar em estúdio, e está arrancando os cabelões porque não acha um produtor do qual goste. Bom, se teu lance é criar no estúdio um clima simultâneo de beleza, tristeza, terror e loucura, com grandes arranjos orquestrais no acompanhamento, seus problemas acabaram: é só chamar o Bob Ezrin.

O produtor canadense está em “Infinite”, disco novo do Deep Purple e, trabalhando com os veteranos roqueiros, até ficou calminho: no estúdio, só tocou teclados, percussão e fez uns vocais de apoio. Mas há uma série de discos em que Ezrin, por trás do aquário, chutou, cabeceou, fez gol e passou por todas as posições. Abaixo, você confere doze discos que tiveram o dedo e a assinatura dele – e alguns, se bobear, você nem associava a Ezrin. Vai vendo.

“LOVE IT TO DEATH” – ALICE COOPER (1971). Convidado para comandar o terceiro disco de Alice, o produtor Jack Richardson (Guess Who) não estava muito interessado no trabalho. Na maior parte do tempo, quem esteve no estúdio foi um garoto de 19 anos chamado Bob Ezrin, enviado pelo próprio Jack para suprir suas faltas. Deu no que deu: a banda conseguiu finalmente condensar seu shock rock teatral em estúdio, lançou épicos da rebeldia (“I’m eighteen”, “Caught in a dream”, “Second coming”) e, por essas e outras, Alice (que vem aí pro Rock In Rio) até hoje chama Ezrin de “meu George Martin”. De 1971 até 1977, foi uma produção feita por Ezrin por ano para o roqueiro, e ele ainda comandou outros LPs de Alice depois disso.

“URSA MAJOR” – URSA MAJOR (1972). Minisupergrupo fomado por Dick Wagner (voz e guitarra, ex-The Frost), Greg Arama (baixo, ex-Amboy Dukes) e Rick Mangone (bateria). Só lançou esse disco, com Ezrin produzindo. Mas Wagner virou parça do produtor e acabou emendando trabalhos com Lou Reed, Alice Cooper, Kiss (foi guitarrista fantasma no disco “Destroyer”, de 1976).

“BERLIN” – LOU REED (1973). O terceiro disco de Lou Reed faz a série “13 reasons why” virar história para ninar crianças – o enredo fala sobre um casal de drogados que se separa, com a mulher perdendo a guarda dos filhos e se suicidando. Ezrin produziu, mixou, tocou piano e fez arranjos. Reed disse em entrevistas que os bastidores do disco foram tranquilos e nada mórbidos. A velha fofoca de que Ezrin teria levado os filhos ao estúdio e dito que a mãe deles havia morrido, para assustá-los e conseguir o choro de crianças de “The kids”, é mentira. O produtor diz ter chegado àquele resultado apenas ameçando botar os pimpolhos de castigo.

“FLO & EDDIE” – FLO & EDDIE (1973). Criadores da banda sessentista The Turtles (o hit “Happy together” apareceu até em comercial de margarina no Brasil, e não faz muito tempo) e vocalistas do Mothers Of Invention de Frank Zappa, esses dois malucos iniciaram uma carreira de astros do comedy rock nos anos 1970, quando Zappa foi jogado num fosso pelo namorado ciumento de uma fã em 1971 durante um show – o guitarrista se machucou seriamente e todos os músicos de sua banda precisaram criar outros projetos, para ganhar dinheiro. Esse segundo disco da dupla, produzido por Ezrin, levou os dois a abrirem shows da turnê “Billion dollar babies”, de Alice Cooper.

“DESTROYER” – KISS (1976). Fizemos um textinho sobre esse disco há uns meses. Ezrin e o Kiss não estavam necessariamente aos beijos no estúdio e o excelente resultado veio do atrito, já que o produtor desceu o remo na banda. Chegou a providenciar lições de música para o quarteto e a dar esporros trágicos em Paul Stanley e Gene Simmons. Ainda assim, nem o Kiss nem seu empresário estavam 100% confiantes em seu trabalho e, pelas costas, chegaram a pedir sua substituição. “Na época, considerei uma traição”, contou.

“THE WALL” – PINK FLOYD (1979). A produção desse disco foi uma batalha: Roger Waters, então principal compositor do grupo, estava num clima azedo com seus colegas e detestava tudo o que eles vinham fazendo para o disco. Ezrin diz ter praticamente obrigado Waters a escrever a letra para uma melodia de David Gilmour que viraria “Comfortably numb”. Depois da gravação, mais problemas: Ezrin deu uma entrevista reveladora sobre a produção de “The wall” para a revsta Circus e quase ganhou processo por quebra de confidencialidade. Mas o disco virou um clássico.

“NILS” – NILS LOFGREN (1979). Músico da E Street Band de Bruce Springsteen desde 1984 e ex-integrante do Crazy Horse de Neil Young, esse cantor e guitarrista americano manteve, após 1975, carreira solo paralela a de session man. Seu quinto disco, tinha Ezrin produzindo, tocando e compondo, e Lofgren fazendo parcerias com Lou Reed e Dick Wagner.

“TWO STEPS FROM THE MOVE” – HANOI ROCKS (1984). Primeiro disco dos glam rockers por uma major (CBS, hoje Sony), acabou se tornando o maior sucesso deles. O bom desempenho teve uma mãozona de Ezrin, que produziu, tocou teclados e compôs quase tudo ao lado do vocalista e guitarrista Andy McCoy. Ian Hunter (Mott The Hoople) coassina duas faixas.

“PEASANTS, PIGS AND ASTRONAUTS” – KULA SHAKER (1999). Sensação neopsicodélica do indie rock dos anos 1990, essa banda deu trabalho no segundo disco. Dois produtores (George Drakoulias e Rick Rubin) foram chamados e descartados – só produziram o single “Sound of drums”. Bob Ezrin foi convidado e completou o serviço. Poucos meses após o disco, o grupo se separou.

“SPEAK NOW WORLD TOUR – LIVE” – TAYLOR SWIFT (2011). O disco ao vivo em que a cantora misturava ao seu repertório versões de “Betty Davis eyes” (do repertório de Kim Carnes) e “I want you back” (Jackson 5) teve o dedo de Ezrin, mas só na mesa de mixagem. A própria Taylor se encarregou de produzir a peça.

“HOLLYWOOD VAMPIRES” – HOLLYWOOD VAMPIRES (2015). Supergrupo formado por Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry (Aerosmith), com convidados como Zak Starkey (The Who), Paul McCartney, Dave Grohl (Foo Fighters), Slash (Guns N Roses) e vários outros – já vieram ao Brasil, no Rock In Rio. Claro que o cara mais indicado para produzir este clássico era Ezrin mesmo e estava acabado.

“BIG BOAT” – PHISH (2016). Essa excelente banda americana que existe desde os anos 1980 – e tem uma discografia que vale muito a pena a audição – teve dois discos produzidos por Ezrin. “Big boat” é o mais recente.

Cultura Pop

George Harrison em 2001: “O que é Eminem?”

RESUMO: Em 2001, George Harrison participou de chats no Yahoo e MSN para divulgar All Things Must Pass; com humor, respondeu fãs poucos meses antes de morrer – e desdenhou Eminem (rs)

Texto: Ricardo Schott – Foto: Reprodução YouTube

- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.

“Que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de fazer suas orações esta noite. Sejam boas almas. Muito amor! George!”. Essa recomendação foi feita por ninguém menos que o beatle George Harrison no dia 15 de fevereiro de 2001 – há 25 anos e alguns dias, portanto – ao participar de dois emocionantes chats (pelo Yahoo e pelo MSN).

O tal bate-papo, além de hoje em dia ser importante pelos motivos mais tristes (George morreria naquele mesmo ano, em 29 de novembro), foi uma raridade causada pelo relançamento remasterizado de seu álbum triplo All things must pass (1970), em janeiro de 2001. George estava cuidando pessoalmente da remasterização de todo seu catálogo e o disco, com capa colorida e fotos reimaginadas, além de um kit de imprensa eletrônico (novidade na época), era o carro-chefe de toda a história. O lançamento de um site do cantor, o allthingsmustpass.com, também era a parada do momento (hoje o endereço aponta para o georgeharrison.com).

Os dois bate-papos tiveram momentos, digamos assim, inesquecíveis. No do Yahoo, George fez questão de dizer que era sua primeira vez num computador: “Sou praticamente analfabeto 🙂 “, escreveu, com emoji e tudo. Ainda assim, um fã meio distraído quis saber se ele surfava muito na internet. “Não, eu nunca surfo. Não tenho a senha”, disse o paciente beatle. Um fã mais brincalhão quis saber das influências dos Rutles, banda-paródia dos Beatles que teve apoio do próprio Harrison, no som dele (“tirei todas as minhas influências deles!”) e outro perguntou sobre a indicação de Bob Dylan ao Oscar (sua Things have changed fazia parte da trilha de Garotos incríveis, de Curtis Hanson). “Acho que ele deveria ganhar TODOS os Oscars, todos os Tonys, todos os Grammys”, exultou.

A conta do Instagram @diariobeatle deu uma resumida no chat do Yahoo e lembrou que George contou sobre a origem dos gnomos da capa de All things must pass, além de associá-los a um certo quarteto de Liverpool. “Originalmente, quando tiramos a foto eu tinha esses gnomos bávaros antigos, que eu pensei em colocar ali tipo… John, Paul, George e Ringo”, disse. “Gnomos são muito populares na Europa. E esses gnomos foram feitos por volta de 1860”.

Ver essa foto no Instagram

A ironia estava em alta: George tambem disse que se começasse um movimento como o Live Aid ajudaria… Bob Geldof (!)., o criador do evento. Perguntado sobre se Paul McCartney ainda o irritava, contemporizou: “Não examine um amigo com uma lupa microscópica: você conhece seus defeitos. Então deixe suas fraquezas passarem. Provérbio vitoriano antigo”, disse. “Tenho certeza de que há coisas suficientes em mim que o irritam, mas acho que já crescemos o suficiente para perceber que nós dois somos muito fofos!”. Um / uma fã perguntou sobre o que ele achava da nominação de Eminem para o Grammy. “O que é Eminem?”, perguntou. “É uma marca de chocolates ou algo assim?”.

Bom, no papo do MSN um fã abusou da ingenuidade e perguntou se o próprio George era o webmaster de si próprio. “Eu não sou técnico. Mas conversei com o pessoal da Radical Media. Eles vieram à minha casa e instalaram os computadores. Os técnicos fizeram tudo e eu fiquei pensando em ideias. Eu não tinha noção do que era um site e ainda não entendo o conceito. Eu queria ver pessoas pequenas se cutucando com gravetos, tipo no Monty Python”, disse.

Pra ler tudo e matar as saudades do beatle (cuja saída de cena também faz 25 anos em 2026), só ir aqui.

- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.

- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.

Cultura Pop

No nosso podcast, os erros e acertos dos Foo Fighters

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No terceiro e último episódio, o papo é o começo dos Foo Fighters, e o pedaço de história que vai de Foo Fighters (1995, o primeiro disco) até There’s nothing left to lose (o terceirão, de 1999), esticando um pouco até a chegada de Dave Grohl e seus cometas no ano 2000.

Uma história e tanto: você vai conferir a metamorfose de Grohl – de baterista do Nirvana a rockstar e líder de banda -, o entra e sai de integrantes, os grandes acertos e as monumentais cagadas cometidas por uma das maiores bandas da história do rock. Bora conferir mais essa?

Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: encarte do álbum Foo Fighters). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.

(a parte do FF no ano 2000 foi feita com base na pesquisa feita pelo jornalista Renan Guerra, e publicada originalmente por ele neste link)

Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.

Mais Pop Fantasma Documento aqui.

Cultura Pop

No nosso podcast, Alanis Morissette da pré-história a “Jagged little pill”

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No segundo e penúltimo episódio desse ano, o papo é um dos maiores sucessos dos anos 1990. Sucesso, aliás, é pouco: há uns 30 anos, pra onde quer que você fosse, jamais escaparia de Alanis Morissette e do seu extremamente popular terceiro disco, Jagged little pill (1995).

Peraí, “terceiro” disco? Sim, porque Jagged era só o segundo ato da carreira de Alanis Morissette. E ainda havia uma pré-história dela, em seu país de origem, o Canadá – em que ela fazia um som beeeem diferente do que a consagrou. Bora conferir essa história?

Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: Capa de Jagged little pill). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.

Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.

Mais Pop Fantasma Documento aqui.