Crítica

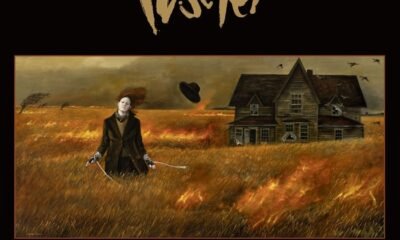

Ouvimos: The Darkness, “Dreams on toast”

O Darkness talvez fosse hoje um clássico se tivesse se levado mais a sério ao longo do caminho – mas não teria a mesma graça, e não estaria permitido a eles zoar tanto certos padrões do rock. Dreams on toast, oitavo disco deles, é quase tão bom quanto Permission to land (2003), o primeiro álbum, e mantém o sarcasmo como melhor amigo de Justin Hawkins e seus camaradas.

Clichês de bandas como AC/DC e Status Quo surgem aqui e ali como homenagem – mas o senso de humor da banda é herdado do punk e do glam rock. Rock and roll party cowboy, que abre o disco, é um hard rock que sacaneia o estilo de vida rock’n roll, citando vários objetos de estimação de um roqueiro motoclubber típico (jaqueta de couro, Harley Davidson, isqueiro Zippo, Jack Daniels) e afirmando no refrão: “sou um roqueiro festeiro e cowboy / e não vou ler nenhum Tolstói” (!!). Walking through fire é boogie na estileira AC/DC, com riff lembrando vagamente Sweet child o’mine, do Guns N Roses.

- Apoie a gente e mantenha nosso trabalho (site, podcast e futuros projetos) funcionando diariamente.

Agora, a cara própria do Darkness, no duro, são as canções glam e operísticas lembrando Queen. Como I hate myself, uma canção sobre um cara que partiu o coração de uma garota e se odeia, com uma desculpa pra lá de esfarrapada na letra: “eu realmente me odeio / então você não precisa”. Ou Don’t need sunshine – uma baladinha que, curiosamente, lembra mais Ed Sheeran que Queen, mesmo Justin sendo um fiel discípulo de Freddie Mercury e mesmo a banda pesando o som. Um David Bowie básico baixa no cabaré-rock de Hot on my tail e no glam pesado de Mortal dread (uma canção sobre envelhecimento). E um clima próximo do power pop – ainda que alguns decibéis acima – surge em The longest kiss, e um country glam dá as caras em Cool hearted woman.

O Darkness soa bem diferente do resto de Dreams on toast na épica The battle for gadget land, que é o mais próximo que o disco chega de ter uma ópera-rock – ainda que dure só três minutos e pouco. O som une rock clássico, emo, metal e hip hop, em partes diferentes. No final, a balada nostálgica Weekend in Rome volta combinando Queen e Sparks e entrega o que realmente é o The Darkness: a trilha sonora de uma pessoa que faz pose, mas que sofre muito e sonha muito. E o que é o glam rock senão isso?

Nota: 9

Gravadora: Cooking Vinyl

Lançamento: 28 de março de 2025.

Crítica

Ouvimos: Deadletter – “Existence is bliss”

RESENHAS: Em Existence is bliss, o Deadletter mistura pós-punk, stoner e jazz torto, entre peso, teatralidade e ecos de Brian Eno e Peter Hammill.

Texto: Ricardo Schott

Nota: 9

Gravadora: So Recordings

Lançamento: 27 de fevereiro de 2026

- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.

Vindo da Inglaterra, o Deadletter é uma banda de pós-punk. Só que no segundo disco, Existence is bliss, eles jogaram de vez o manual no lixo: o grupo do vocalista Zac Lawrence se tornou a mescla exata de pós-punk, stoner, jazz-rock malucão e alguns vapores do progressivo. Tanto que fãs de discos como Here come the warm jets (Brian Eno, 1974) e Nadir’s big chance (a virada pré-punk de Peter Hammill, vocalista da banda prog Van Der Graaf Generator, 1975) vão achar muita diversão por aqui.

Não é só isso: fãs de bandas como Suicide, Wire e Swans vão gostar bastante de Existence, ainda mais levando em conta que Zac, quase sempre, soa como um Ian Curtis (Joy Division) elegante, que teatraliza as músicas e canta as letras mais cruas como se fossem poemas enxertados nas músicas. Purity I abre exatamente nessa onda, dando espaço à estranha mescla de jazz espiritualista e pós-punk sofisticado, com sopros e violão, de To the brim. Os ruídos de guitarra de Songless bird parecem emular um animal, e são seguidos por uma condução casca-grossa de baixo e bateria.

- Ouvimos: Josh Freese – Just a minute vol. 2

Esse contraste entre climas etéreos e uma onda pós-punk (que faz lembrar bastante também bandas como o Talk Talk) dá uma boa cara própria para Existence is bliss, disco que une climas pesados, solos de saxofone e os vocais empostados de Zac. Músicas como It comes creeping e What the world missed têm fantasmagoria e peso, enquanto Among us, uma espécie de stoner elegante, chega a lembrar o glam rock em tons graves e distorcidos do Cake. Curiosamente, (Back to) the scene of the crime, com clima quase pré-punk e riff carne-de-pescoço na abertura, ganha um improvável clima romântico por causa dos metais.

As lembranças de Peter Hammill e Brian Eno ressurgem com intensidade no trio final de músicas: o stoner gelado e sofisticado de Frosted class, o pós-punk He, himself and him e as mumunhas quase progressivas, e sombrias, de Meanwhile in a paralell. Caso típico de disco novo feito de olho na história.

- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.

- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.

Crítica

Ouvimos: Gary Wilson – “Come on, Mary”

RESENHA: Gary Wilson transforma esquisitice em arte: No álbum lo-fi Come on, Mary, mistura soul, psicodelia e yacht rock com memórias de tempos idos.

Texto: Ricardo Schott

Nota: 7

Gravadora: Cleopatra Records

Lançamento: 13 de junho de 2025

- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.

“Se você não aborrecer as pessoas, não estará fazendo seu trabalho direito”. O músico norte-americano Gary Wilson costuma contar que aos 14 anos, em 1969, foi parar na casa do compositor de vanguarda John Cage e este foi um dos valiosos conselhos que recebeu dele.

Por causa disso, Gary decidiu abandonar sua banda de rock e iniciou uma carreira solo em que, no palco, passava o tempo todo coberto com máscaras coladas com fita adesiva, fazendo muito barulho com seus teclados e manipulando substâncias como sangue falso e farinha (!).

Essa loucura total gerou seus dois primeiros discos, Another galaxy (1974) e o cultuado You think you really know me (1977) – este, uma folia soul-jazzístico-espacial com letras esquisitas e vocais bem esquisitos, como se Gary estivesse prestes a ter um surto.

Artistas como Beck e Earl Sweatshirt descobriram You think, fizeram samples e cataram referências dele, o que gerou curiosidade sobre o paradeiro de Gary, que estava sumido. Aliás, tão sumido que, no começo dos anos 2000, o selo Motel Records, pensando em reeditar You think, botou um detetive atrás dele. Gary, que não tinha nenhum telefone (nem celular nem fixo), foi achado, liberou a reedição para o selo e voltou a fazer shows, para a alegria de seus fãs.

Vai daí que de lá pra cá, Gary vem se animando a lançar discos novos, e a parada do momento é Come on, Mary, disco totalmente lo-fi e psicodélico feito em homenagem a uma paixão antiga (platônica?) dele, a tal da Mary. “Num lugar chamado espaço sideral. No verão, Mary pegava o ônibus e vinha me visitar. Eu ainda sonho com Mary”, diz ele.

O disco em homenagem a Mary tem city pop amedrontador (Lisa wants to talk to you), balada com cara de Barry White (é Feel the breeze – só que as cordas comuns aos hits de Barry são trocadas por teclados) e a maior especialidade de Gary, que é yacht rock estranho.

Esse clima rola em faixas como Come on Mary, As I walk the night, Run through the woods e I woke up into a thousand dreams, além das lembranças de Wings e Crowded House de Mary, won’t you dance for me. Memória, poesia e estranhice juntas.

- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.

- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.

Crítica

Ouvimos: Madremonte – “Neurose” (EP)

RESENHA: No EP Neurose, a banda Madremonte faz punk garageiro cru, entre Ramones, Iggy e letras irônicas do cotidiano.

Texto: Ricardo Schott

Nota: 7,5

Gravadora: Independente

Lançamento: 6 de fevereiro de 2026

- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.

O Madremonte vem de São José dos Campos (SP) e vai na contramão das ondas “emo caipira” e shoegaze dos dias de hoje: no EP Neurose, faz punk, pós-punk e até pré-punk, tudo filtrado pelo garage rock e por referências que lembram Ramones e Iggy Pop. Lembra até Kinks, como na zoeira Cancelaram o Carnaval, música cuja letra cita um hipotético momento em que William Bonner anunciou o cancelamento da festa no Jornal Nacional e, a partir daí, rolou de tudo – até queda na bolsa.

Todo dia a mesma coisa tem lembranças de Ramones e letra falando sobre um dia a dia em que você nem pode morrer em paz porque “vai trabalhar”. Prato principal lembra que num cardápio qualquer de restaurante, a morte está sendo servida, em meio a clima Stooges e vocais quase falados. Mais uma dose e Disfuncional (“outra vítima de um lar disfuncional / pressentindo o começo do final”) investem no grito e na inquietude vindos do punk. Já Toda forma de errar é o lado Red Hot Chili Peppers do grupo e do disco, com groove e clima de rock clássico.

- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.

- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.