Cultura Pop

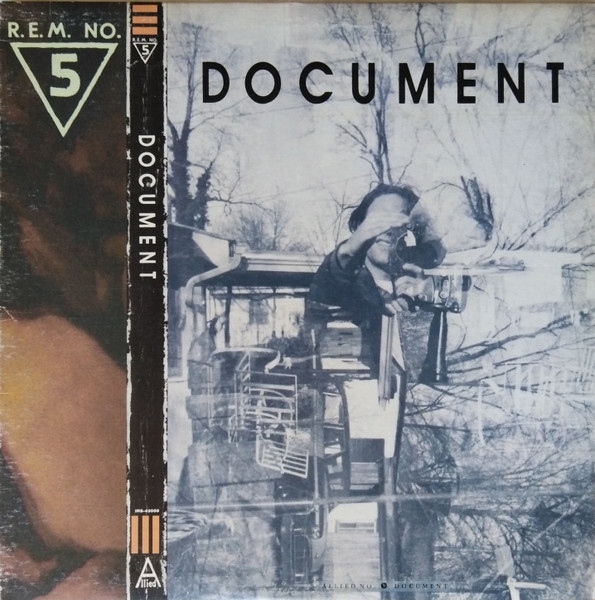

E os 35 anos de Document, do R.E.M.?

Conheci Life’s rich pageant (1986), quarto disco do R.E.M., e Document (1987), o quinto disco, praticamente juntos. Daí até hoje, mesmo sendo discos conceitualmente separados por vários aspectos, só consigo vê-los como sendo interligados.

Life’s ainda é mais sujinho na produção, mas já intenso e variado musicalmente. Document, que completa 35 anos em 31 de agosto, já traz o grupo de Michael Stipe (voz), Peter Buck (guitarra), Mike Mills (baixo) e Bill Berry (bateria) focalizando cada vez mais o lado sessentista e ensolarado de sua música – um lado que sempre esteve lá, desde o começo, ainda que mais envolto em sombras nos primeiros álbuns.

Document marca também a entrada, no dia a dia do quarteto, de um engenheiro de som experiente, que começara a produzir havia poucos anos, e que a partir desse disco produziria vários clássicos do grupo. Scott Litt tinha sido produtor de uma banda amiga do quarteto, The dB, e começou os trabalhos com o R.E.M. quando o grupo fez Romance para a trilha do filme Paixão eterna, de Alan Rudolph.

Juntos, fizeram as primeiras demos, e logo o novo disco do grupo foi surgindo, com o objetivo de mostrar o R.E.M. com uma banda que, além de ser boa de palco, dava shows nos discos. Sim, porque Peter Buck chegou a dizer à Rolling Stone que a banda queria, mais do que tudo, fazer um disco que soasse como ao-vivo-no-estúdio. “Um disco solto, estranho, com uma postura mais dura”, disse o guitarrista, que sabe-se lá o motivo, via Life’s como “um disco do Bryan Adams”.

Mais do que ajudar o R.E.M. a fazer um excelente disco, Litt ajudou o grupo a quebrar o sistema, reescrever a história do rock e (claro, por que não?) fazer dinheiro – e não custa lembrar, Document é o disco de The one I love e It’s the end of the world as we know it (And I feel fine). Honrando a tradição dos músicos honestos armados de boas canções (à maneira de Byrds, Bob Dylan e Joni Mitchell), o grupo já fazia bastante sucesso antes desse LP. Praticamente tudo da banda vendera mais de 500 mil cópias até então.

Mas Document foi o disco que vendeu mais de um milhão de cópias, pôs nos ouvidos dos fãs canções que já nasciam clássicas, e ainda por cima ensinou algumas lições à I.R.S., selo da banda. “Em praticamente todos os discos que entregamos à gravadora, ouvimos opiniões externas de que ‘este é o disco que vai levar vocês à falência'”, contou Buck no papo com a Rolling Stone.

O R.E.M pegava em fios de alta tensão desde sempre, mas o clima de guerra do governo Ronald Reagan e os ares da década perdida (para os países latinos) estavam pairando no estúdio na era de Document. Tanto que era também o disco de Exhuming McCarthy, que lembrava do cão-fila anticomunista Joseph McCarthy, e falava que a caça às bruxas dos anos 1950 não estava tão distante assim. “É exatamente o que parece – são os anos oitenta, e McCarthy está voltando, então por que não desenterrá-lo?”, contava Buck.

Até o momento, era o disco que melhor valorizava os versos do vocalista e a combinação de letra-e-música das canções, ainda que alguns álbuns anteriores (como Reckoning, de 1983, de So. Central Rain) fossem páreo duro. Com fama de detalhista e de atento ao mercado, Litt deu à voz de Stipe um volume e uma dinâmica inauditos até então, em plena conformidade com o fato do R.E.M ir muito além do pós-punk e ameaçar uma new wave pesada em músicas como Finest worksong. E em pleno acordo com o clima tranquilo de folk rocks modernizados como Welcome to the occupation (cuja letra fala sobre intervenção do governo Reagan na América do Sul e América Central), ou com o tom meio Kinks da própria Exhuming McCarthy.

Havia ainda Disturbance at the Heron House, uma visão muito pessoal do cantor sobre o livro A revolução dos bichos, de George Orwell, e que já havia ganhado múltiplas interpretações até que Stipe explicasse a letra, anos depois. Strange, um punk rock lascado da banda britânica Wire (do LP Pink flag, de 1977), ganhava uma versão quase power pop. The one I love e It’s the end of the world… foram as primeiras músicas que muitos fãs brasileiros do R.E.M. escutaram em suas vidas – numa época em que, diz a velha lenda, locutores de FMs falavam “rem”, sem soletrar, para que o público não entendesse algo como “I am” (eu sou) e procurasse nas lojas o disco de uma banda que não existia.

Document é mais que um grande disco. É um estudo de caso, uma demonstração do por quê do R.E.M. ter conseguido ao longo de sua carreira, simultaneamente, fazer um som “fora de moda” e tocar quase tantos corações quanto Madonna. Doses quase iguais de mistério, talento, suor e atenção aos sinais contaram para isso, na hora de escrever letras, músicas, dar entrevistas e dialogar com um mercado cada vez mais exigente. Mas havia muita coisa a vislumbrar ali, e ninguém adota impunemente um nome como R.E.M. (rapid eye movement, a fase do sono na qual os sonhos aparecem). Algo que ficaria claro alguns anos depois.

Cultura Pop

No nosso podcast, os erros e acertos dos Foo Fighters

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No terceiro e último episódio, o papo é o começo dos Foo Fighters, e o pedaço de história que vai de Foo Fighters (1995, o primeiro disco) até There’s nothing left to lose (o terceirão, de 1999), esticando um pouco até a chegada de Dave Grohl e seus cometas no ano 2000.

Uma história e tanto: você vai conferir a metamorfose de Grohl – de baterista do Nirvana a rockstar e líder de banda -, o entra e sai de integrantes, os grandes acertos e as monumentais cagadas cometidas por uma das maiores bandas da história do rock. Bora conferir mais essa?

Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: encarte do álbum Foo Fighters). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.

(a parte do FF no ano 2000 foi feita com base na pesquisa feita pelo jornalista Renan Guerra, e publicada originalmente por ele neste link)

Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.

Mais Pop Fantasma Documento aqui.

Cultura Pop

No nosso podcast, Alanis Morissette da pré-história a “Jagged little pill”

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No segundo e penúltimo episódio desse ano, o papo é um dos maiores sucessos dos anos 1990. Sucesso, aliás, é pouco: há uns 30 anos, pra onde quer que você fosse, jamais escaparia de Alanis Morissette e do seu extremamente popular terceiro disco, Jagged little pill (1995).

Peraí, “terceiro” disco? Sim, porque Jagged era só o segundo ato da carreira de Alanis Morissette. E ainda havia uma pré-história dela, em seu país de origem, o Canadá – em que ela fazia um som beeeem diferente do que a consagrou. Bora conferir essa história?

Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: Capa de Jagged little pill). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.

Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.

Mais Pop Fantasma Documento aqui.

Cultura Pop

No nosso podcast, Radiohead do começo até “OK computer”

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. Para abrir essa pequena série, escolhemos falar de uma banda que definiu muita coisa nos anos 1990 – aliás, pra uma turma enorme, uma banda que definiu tudo na década. Enfim, de técnicas de gravação a relacionamento com o mercado, nada foi o mesmo depois que o Radiohead apareceu.

E hoje a gente recorda tudo que andava rolando pelo caminho de Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien e Phil Selway, do comecinho do Radiohead até a era do definidor terceiro disco do quinteto, OK computer (1997).

Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: reprodução internet). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.

Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.

Mais Pop Fantasma Documento aqui.