Crítica

Ouvimos: Cate Le Bon – “Michelangelo dying”

RESENHA: Em Michelangelo dying, Cate Le Bon transforma o fim de um amor em arte surrealista: folk, dor, beleza e arranjos que sangram com elegância.

Texto: Ricardo Schott

Nota: 9

Gravadora: Mexican Summer

Lançamento: 26 de setembro de 2026.

- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.

Se você jogar qualquer texto no ChatGPT e pedir para a IA dar “aquele trato” na sua produção, mas sem dar orientação nenhuma para ela, arrisca-se a dar de cara com a palavra imersivo em seu texto – ou icônico/icônica, quem sabe. Bom, no caso da cantora, compositora e produtora galesa Cate Le Bon, as duas palavras nem fazem feio: ela é realmente um ícone do art rock de seu país, e seus álbuns geralmente jogam o/a ouvinte num ambiente uterino, mas onde nada é exatamente o que parece ser.

Discos de Cate como Pompeii (2022) podem ser tranquilamente comparados à fase Berlim de David Bowie, ou a boa parte dos álbuns de Kate Bush, ou aos discos de outro orgulho artístico galês, John Cale. São discos cuja música dói de tão surrealista, e que contam histórias não apenas com as letras, mas também com as melodias, arranjos e interpretações – às vezes o fluxo de consciência das letras dependem da moldura de arranjo e melodia para ser devidamente entendido. Se você levar tudo isso aí para o mundo dos clipes, ou das capas de álbuns, ou das mumunhas de produção dos álbuns, tudo parece estar ali com uma mensagem a ser desvendada – bem diferente dos easter eggs e mistérios baratos do universo pop.

O fato é que Michelangelo dying, novo disco da cantora, tem mensagens bem diretas, que Cate tratou de desvendar em entrevistas: o fim de um relacionamento de longa data; vários pequenos problemas de saúde que foram se avolumando após o relacionamento acabar; a mudança de volta para Cardiff, em seu país natal. O disco também fala, de certa forma, a respeito dele próprio: Cate já tinha outro disco encaminhado e preferia não tratar desse tipo de assunto publicamente, mas acabou decidindo fazer o que chamou de “fotografar uma ferida, mas cutucá-la ao mesmo tempo”.

As letras de músicas como Jerome, Love unrehearsed e Mothers of riches, que abrem o disco, parecem flagrar Cate começando a abordar a perda – com direito a um verso tocante na segunda música: “ela dorme como uma pedra / por que você a toca mais?”. Pieces of my heart vai tocando mais fundo, em versos como “pedaços do meu coração apagados / e nada vai mudar isso”. Heaven is no feeling, por sua vez une tristeza e destruição (“o dia, a noite, tudo acaba / você fuma nosso amor como se nunca tivesse conhecido a violência”).

Musicalmente, Cate criou em Michelangelo dying um som só dela, que parece obedecer a seus critérios de produtora. Tudo baseado em guitarras, teclados, efeitos, vocais doces e doloridos, tons entre o folk e o cristalino, que surgem em Love unrehearsed, a meditativa About time, a robótica Body as a river, o folk psicodélico de Heaven is no feeling. Faixas como Is it worth it (Happy birthday) lembram os discos que Brian Eno lançou nos anos 1970, e há alguma filiação com a obra de Patti Smith, nos versos cortantes e no clima de algumas faixas. E o já citado John Cale surge em Michelangelo dying e participa de Ride, som mágico e hipnótico no qual as coisas parecem chegar perto do equilíbrio (“está tudo bem / são apenas sentimentos indo embora”).

No final, a gélida e meditativa I know what is nice parece requerer um esforço enorme de Cate – seja para olhar o que sobrou, ou quem sabe para falar de tudo (“estou deixando alguém que eu amo / não consigo respirar por alguém que eu amo”, diz a letra). Uma canção de desapaixonamento cujo ritmo vai ficando mais lento e cardíaco, até encerrar.

- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.

- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.

Crítica

Ouvimos: The Paradox – “NSFW” (EP)

RESENHA: O EP NSFW, do The Paradox, traz punk pop nervoso à la Blink-182 e Green Day, com letras sobre frustrações, festas, trabalho ruim e ansiedade.

Texto: Ricardo Schott

Nota: 8,5

Gravadora: Hundred Days Records

Lançamento: 19 de setembro de 2025

- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.

Falar que The Paradox é uma banda “punk pop negra” é chamar atenção para um fato (os caras são tão esporrentos quanto o Blink-182 e são uma banda formada por quatro afro-americanos), só que de maneira completamente inadequada. Nas seis faixas do EP NSFW, o vocalista/guitarrista Eric Dangerfield, o baixista Donald Bryant, o guitarrista Christopher ‘Xelan’ Bernard e o baterista Percy ‘PC3’ Crews seguem a tradição do estilo, e falam dos problemas de sua geração de forma hábil, sempre de olho na vivência urbana-suburbana.

- Ouvimos: Madremonte – Neurose (EP)

A poética de NSFW tem bastante a ver com a do Charlie Brown Jr, por sinal: desilusões amorosas, skate no pé, diversão animal, vagas arrombadas de trabalho, maconha, um sistema que só cobra, sensação de despreparo para as demandas arrochantes de um mundo acostumado a tratar os “desajustados” com desdém. O som é bastante parecido com o do Blink-182 e do Green Day – vale dizer que eles já abriram shows do GD e que Travis Barker, batera do Blink, produziu e coescreveu The bender, uma das faixas.

Get the message, na abertura, é amor e luta de classes: o garoto já está de saco cheio de ser visto como um zé-ninguém pela família da namorada e avisa que está vzzando. Do it again fala de bebedeiras, ressaca, festas de arromba e do baita vazio da vida (“eu estou surtando / eu sou tóxico / minha cabeça é um caos mental / TDAH, por que você está me odiando?”).

É por aí que NSFW segue, mostrando um lado mais hard rock em No strings attached e um clima meio xatiado em Do me like that. Já Leave my room é deprê total, leseira total, auto-estima no pé e vontade de nem sair do quarto – pode até ser uma coisa meio geracional, da Geração Z que não sai da internet, mas vale lembrar que o Green Day já falava desse tipo de coisa em 1994. Destaque também para a capa, com o grupo tocando o zaralho num escritório, e para o trocadilho do título (o “not safe for work” indica “conteúdo adulto” que não deve ser aberto no trabalho, mas também pode ser entendido como uma zoeira com a roda-viva do 9 às 17h). Peso, emoção e identidade juntos.

- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.

- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.

Crítica

Ouvimos: M(h)aol – “Something soft”

RESENHA: Something soft, do grupo irlandês M(h)aol, mistura fragilidade e ruído em canções sobre machismo, medo e violência, com pós-punk tenso, microfonias e vocal intenso.

Texto: Ricardo Schott

Nota: 9

Gravadora: Merge Records

Lançamento: 16 de maio de 2025

- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.

É quase impossível você olhar para a capa de Something soft, segundo disco da banda dublinense M(h)aol, e não tomar um baita susto com a possibilidade daquele gato fugir ou se acidentar, por causa da janela sem telas – por outro lado, dá pra dar um sorriso justamente por causa da foto do gato. Essa mistura de fragilidade, peso e ansiedade é a cara da banda e do disco, que trabalha simultaneamente nessas três áreas.

Constance Keane, a baterista e vocalista, vai do sussurro sexy ao horror e ao desespero em poucos minutos. Enquanto isso, ela, ao lado de Jamie Hyland (baixo), Zoë Greenway (baixo) e Sean Nolan (guitarra), enchem as canções de microfonias, distorções e batidas que vão do peso punk ao beat seco, quase maquínico.

- Ouvimos: Deadletter – Existence is bliss

O M(h)aol é uma banda aguerrida e feminista que fala sobre os riscos que as mulheres correm pelo simples fato de saírem na rua (Pursuit), sobre machos “brincalhões” e abusivos (DM: AM, que vai se tornando um monstro de microfonias), sobre o “legado” de pessoas mortas nas redes sociais (You are temporary, but internet is forever), sobre machismo e conservadorismo (no eletropunk Clementine, dos versos “Clementine, doce mãe divina / espere e reze para que encontre um marido / caso contrário, aos olhos da sociedade / você desaparecerá, um prêmio sem valor”).

Já I miss my dog, música de puro ruído guitarrístico, deve ser a música mais pesada e estridente já feita no mundo sobre a saudade de um cachorrinho falecido – você vai se entristecer com a letra e curtir o barulho. O grupo se atira também na no wave sufocante (E8/N16, as transmissões radiofônicas de Vin Diesel, e a curiosa IBS – a sigla significa irritable bowel syndrome, ou a popular “síndrome do intestino irritável”, em português).

Já em Snare, Constance recorda o chorrilho de babaquices que precisou ouvir por ter se tornado uma baterista (“por que não tocar algo suave como piano ou violino? / eu sei agora o que eu não sabia aos nove anos / você está falando besteira e perdendo seu próprio tempo / eu não consigo tocar um violino sem que ele quebre”).

- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.

- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.

Crítica

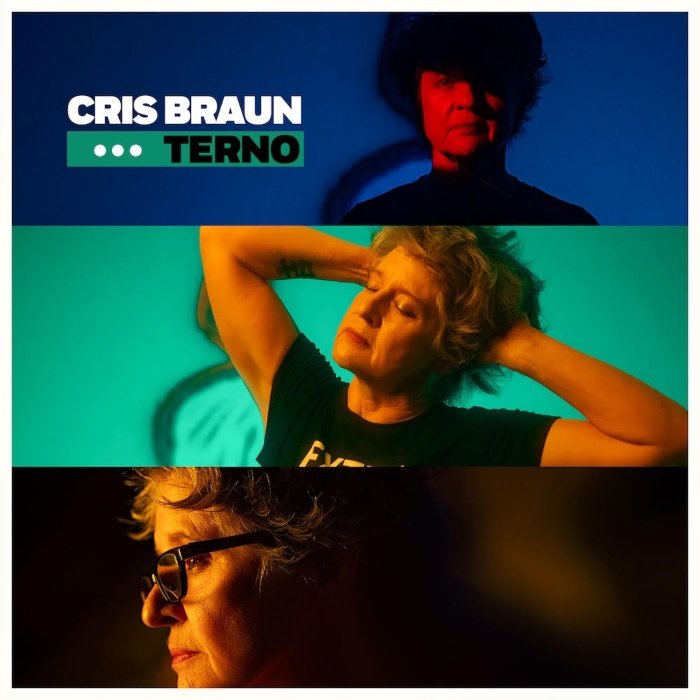

Ouvimos: Cris Braun – “Terno” (EP)

RESENHA: O EP Terno, de Cris Braun, mistura rock, alt-pop e ecos de samba em quatro faixas. O disco passeia por lembranças de Jards Macalé, ecos de Itamar Assumpção e synthpop oitentista.

Texto: Ricardo Schott

Nota: 8,5

Gravadora: Poliphonia / Lab 344

Lançamento: 16 de janeiro de 2026

- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.

Cris Braun uniu vários lados de sua musicalidade num disco de duração bem curta. Terno é um EP de quatro faixas, que une rock, vibes alt-pop e muita coisa herdada do samba. Ela regrava um lado B de Jards Macalé, Meu amor, meu cansaço (do álbum Besta fera, lançado em 2019), numa versão que tem muito do próprio Macalé e de Marina Lima – com um piano lindo e ágil, que harmoniza bem a música. A voz de Cris soa incrível nessa música, por sinal.

- Ouvimos: Mahmundi – Bem vindos de volta

O curioso é que quase tudo em Terno surge sob o signo de Macalé, mesmo quando o som não tem nada a ver com ele – poderiam ser músicas dele altamente retorcidas e modificadas, de certa forma. Olhamor, parceria dela com Fernando Fiuza, lembra não apenas Jards como também Itamar Assumpção – a letra é uma declaração de amor e sexo, valorizada pelo piano e pelas linhas vocais, que têm algo de samba pré-bossa.

Já Eu iria (uma canção bem humorada sobre a vontade de não ir a lugar nenhum) e o ambient instrumental Logun mi respondem pelo lado mais anos 1980 do disco – a primeira soa um pouco próxima da faceta synthpop do Ultravox, e a segunda, em vibe sombria, traz um pouco do começo do Human League.

- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.

- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.