Crítica

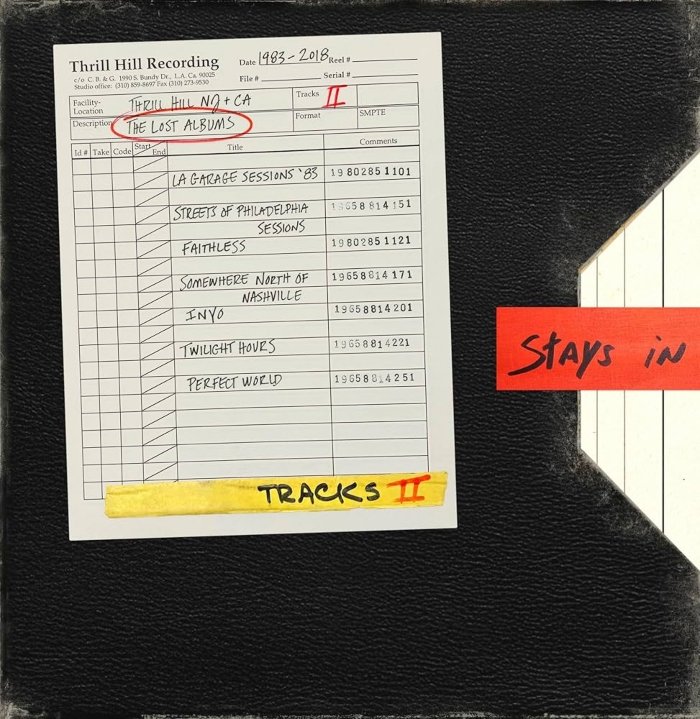

Ouvimos: Bruce Springsteen – “Tracks II: The lost albuns” (box set)

RESENHA: Caixa Tracks II: The lost albuns mostra os desafios e projetos secretos de Bruce Springsteen a partir dos anos 1990 – além de um álbum secreto “de garagem” dos anos 1980.

- Apoie a gente e mantenha nosso trabalho (site, podcast e futuros projetos) funcionando diariamente.

- E assine a newsletter do Pop Fantasma para receber todos os nossos posts por e-mail e não perder nada.

Tem um detalhe que você vai perceber de cara quando começar a ouvir Tracks II: The lost albums, a nova caixa de Bruce Springsteen, cheia de álbuns que ele deixou gravados durante os anos 1980, 1990 e após. Não é uma caixa complexa de ouvir: você vai querer chegar até o final bem rápido como quem lê um livro excelente. E – caso raro nesse tipo de lançamento – a audição pode ser recomendada até a quem conhece bem pouco da obra de Bruce. São 83 faixas que passam voando.

O mergulho de Bruce em seu material antigo trouxe pela primeira vez, por exemplo, LA Garage Sessions ’83, álbum que faz a ponte entre o clima sombrio e introspectivo de Nebraska (1982) e a porrada arenística de Born in the USA (1984). Um som orgânico, cheio de silêncios, que mostra Bruce numa onda quase lo-fi – evidentemente não com as mesmas intenções e ideias da turma lo-fi de hoje em dia, mas isso nem precisava explicar. Faixas como a estilingada One love (que chega a lembrar Ramones) e Unsatisfied heart (rock gospel country com componente sombrio), são lições de simplicidade musical. Além da beleza de My hometown, que apareceria em Born in the USA (1984), e do protesto anti-KKK de The klansman, quase um pós-punk, dominado por sintetizadores.

- Relembrando: Keith Richards – Talk is cheap (1988)

- Ouvimos: Bruce Springsteen & E Street Band – Land of hope & dreams (EP)

LA Garage Sessions ’83, por sinal, é o único disco do box que traz o Bruce pré-We are the world, jovem e quase 100% confiante. Uma boa parte da caixa foi feita nos anos 1990, época que trouxe muitas dúvidas para o cantor. Logo no começo da década, Bruce se viu numa sinuca de bico, quando lançou dois discos simultâneos (Human touch e Lucky town, de 1992) sob olhares feios dos executivos da Columbia, que achavam que o catálogo de Bruce estava perdendo força. Foram só três discos na década e o melhor deles foi The ghost of Tom Joad (1995), acústico e sombrio – volta e meia comparado a Nebraska, mas o astral não é o mesmo e há integrantes da E Street Band participando.

Dois discos da caixa são assombrados (ai) por Tom Joad. Um deles é Somewhere North of Nashville, disco gravado quase ao mesmo tempo que ele, e que oscila entre o country e o rock antigo – chegando a lembrar em alguns momentos o lado mais vintage de Talk is cheap, primeiro disco solo de Keith Richards (1988). Não seria um grande destaque da carreira de Bruce se fosse lançado na época. E na real, esse disco só faria sentido se o astro de Born in the USA não fosse um artista de quem de se espera projetos grandiloquentes e vendagens astronômicas. Músicas como Repo man, Poor side of town (hit imortalizado por Johnny Rivers) e a releitura country de Janey, don’t you lose heart soam mais como distrações, enquanto Bruce tentava entender a década.

O outro é The streets of Philadelphia sessions, de 1994, feito antes da reunião de Bruce com a E Street Band, e que no imaginário dos fãs sempre foi o “disco eletrônico” do cantor, rebocado pelo tema do filme Philadelphia, gravado por ele em 1993. Bom, Blind spot, logo na abertura, parece um rascunho de Streets of Philadelphia, Between heaven and Earth, que vem bem depois, também. O batidão dance Maybe I don’t know iria assustar vários fãs da antiga, caso fosse lançado como single. O quase r&b Secret garden, idem.

The streets só não é o disco mais fora do padrão de Tracks II porque Bruce ainda resgatou Faithless, trilha sonora de um “faroeste espiritual” que nunca foi feito, em que seu som vai do ambient ao gospel, cabendo nada menos que três temas instrumentais – nesse disco, destaque para a beleza de All god’s children. E ainda inciuiu na caixa Inyo, um dos discos mais “chupa Trump!” do set, com mariachis, temas mexicanos e músicas sobre as fatias mais prejudicadas de toda e qualquer pirâmide da economia nos EUA.

- Lembra do Arc, do Neil Young?

Tracks II guarda mais duas surpresas. Uma delas é Twilight hours, álbum gravado em 2019 (ao mesmo tempo em que o disco Western stars era feito), com Bruce transformado em cantor e compositor de pop norte-americano clássico – o repertório tem até um samba de gringo na estileira de Sergio Mendes e Herb Alpert, Follow the sun.

Já Perfect world é (segundo Bruce) o único disco da caixa que não nasceu como um álbum, e talvez seja o melhor álbum da caixa, com músicas feitas entre os anos 1990 e 2000, e “coisas” que ameaçam sair do controle, como a mântrica You lifted me up, e Rain in the river – esta, um batidão ritmado e funkeado, cheio de ruídos de guitarra, quase um espelho das guitarrices de Neil Young na mesma época.

A sensação, ao final da audição de Tracks II, é de que ainda há muito de Bruce a ser descoberto – e há mesmo, já que a limpeza final do cofre só vai se dar com o lançamento da caixa Tracks III, que já foi até finalizada.

Texto: Ricardo Schott

Nota: 9

Gravadora: Columbia/Sony Music

Lançamento: 27 de junho de 2025

Crítica

Ouvimos: Deadletter – “Existence is bliss”

RESENHAS: Em Existence is bliss, o Deadletter mistura pós-punk, stoner e jazz torto, entre peso, teatralidade e ecos de Brian Eno e Peter Hammill.

Texto: Ricardo Schott

Nota: 9

Gravadora: So Recordings

Lançamento: 27 de fevereiro de 2026

- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.

Vindo da Inglaterra, o Deadletter é uma banda de pós-punk. Só que no segundo disco, Existence is bliss, eles jogaram de vez o manual no lixo: o grupo do vocalista Zac Lawrence se tornou a mescla exata de pós-punk, stoner, jazz-rock malucão e alguns vapores do progressivo. Tanto que fãs de discos como Here come the warm jets (Brian Eno, 1974) e Nadir’s big chance (a virada pré-punk de Peter Hammill, vocalista da banda prog Van Der Graaf Generator, 1975) vão achar muita diversão por aqui.

Não é só isso: fãs de bandas como Suicide, Wire e Swans vão gostar bastante de Existence, ainda mais levando em conta que Zac, quase sempre, soa como um Ian Curtis (Joy Division) elegante, que teatraliza as músicas e canta as letras mais cruas como se fossem poemas enxertados nas músicas. Purity I abre exatamente nessa onda, dando espaço à estranha mescla de jazz espiritualista e pós-punk sofisticado, com sopros e violão, de To the brim. Os ruídos de guitarra de Songless bird parecem emular um animal, e são seguidos por uma condução casca-grossa de baixo e bateria.

- Ouvimos: Josh Freese – Just a minute vol. 2

Esse contraste entre climas etéreos e uma onda pós-punk (que faz lembrar bastante também bandas como o Talk Talk) dá uma boa cara própria para Existence is bliss, disco que une climas pesados, solos de saxofone e os vocais empostados de Zac. Músicas como It comes creeping e What the world missed têm fantasmagoria e peso, enquanto Among us, uma espécie de stoner elegante, chega a lembrar o glam rock em tons graves e distorcidos do Cake. Curiosamente, (Back to) the scene of the crime, com clima quase pré-punk e riff carne-de-pescoço na abertura, ganha um improvável clima romântico por causa dos metais.

As lembranças de Peter Hammill e Brian Eno ressurgem com intensidade no trio final de músicas: o stoner gelado e sofisticado de Frosted class, o pós-punk He, himself and him e as mumunhas quase progressivas, e sombrias, de Meanwhile in a paralell. Caso típico de disco novo feito de olho na história.

- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.

- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.

Crítica

Ouvimos: Gary Wilson – “Come on, Mary”

RESENHA: Gary Wilson transforma esquisitice em arte: No álbum lo-fi Come on, Mary, mistura soul, psicodelia e yacht rock com memórias de tempos idos.

Texto: Ricardo Schott

Nota: 7

Gravadora: Cleopatra Records

Lançamento: 13 de junho de 2025

- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.

“Se você não aborrecer as pessoas, não estará fazendo seu trabalho direito”. O músico norte-americano Gary Wilson costuma contar que aos 14 anos, em 1969, foi parar na casa do compositor de vanguarda John Cage e este foi um dos valiosos conselhos que recebeu dele.

Por causa disso, Gary decidiu abandonar sua banda de rock e iniciou uma carreira solo em que, no palco, passava o tempo todo coberto com máscaras coladas com fita adesiva, fazendo muito barulho com seus teclados e manipulando substâncias como sangue falso e farinha (!).

Essa loucura total gerou seus dois primeiros discos, Another galaxy (1974) e o cultuado You think you really know me (1977) – este, uma folia soul-jazzístico-espacial com letras esquisitas e vocais bem esquisitos, como se Gary estivesse prestes a ter um surto.

Artistas como Beck e Earl Sweatshirt descobriram You think, fizeram samples e cataram referências dele, o que gerou curiosidade sobre o paradeiro de Gary, que estava sumido. Aliás, tão sumido que, no começo dos anos 2000, o selo Motel Records, pensando em reeditar You think, botou um detetive atrás dele. Gary, que não tinha nenhum telefone (nem celular nem fixo), foi achado, liberou a reedição para o selo e voltou a fazer shows, para a alegria de seus fãs.

Vai daí que de lá pra cá, Gary vem se animando a lançar discos novos, e a parada do momento é Come on, Mary, disco totalmente lo-fi e psicodélico feito em homenagem a uma paixão antiga (platônica?) dele, a tal da Mary. “Num lugar chamado espaço sideral. No verão, Mary pegava o ônibus e vinha me visitar. Eu ainda sonho com Mary”, diz ele.

O disco em homenagem a Mary tem city pop amedrontador (Lisa wants to talk to you), balada com cara de Barry White (é Feel the breeze – só que as cordas comuns aos hits de Barry são trocadas por teclados) e a maior especialidade de Gary, que é yacht rock estranho.

Esse clima rola em faixas como Come on Mary, As I walk the night, Run through the woods e I woke up into a thousand dreams, além das lembranças de Wings e Crowded House de Mary, won’t you dance for me. Memória, poesia e estranhice juntas.

- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.

- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.

Crítica

Ouvimos: Madremonte – “Neurose” (EP)

RESENHA: No EP Neurose, a banda Madremonte faz punk garageiro cru, entre Ramones, Iggy e letras irônicas do cotidiano.

Texto: Ricardo Schott

Nota: 7,5

Gravadora: Independente

Lançamento: 6 de fevereiro de 2026

- Quer receber nossas descobertas musicais direto no e-mail? Assine a newsletter do Pop Fantasma e não perca nada.

O Madremonte vem de São José dos Campos (SP) e vai na contramão das ondas “emo caipira” e shoegaze dos dias de hoje: no EP Neurose, faz punk, pós-punk e até pré-punk, tudo filtrado pelo garage rock e por referências que lembram Ramones e Iggy Pop. Lembra até Kinks, como na zoeira Cancelaram o Carnaval, música cuja letra cita um hipotético momento em que William Bonner anunciou o cancelamento da festa no Jornal Nacional e, a partir daí, rolou de tudo – até queda na bolsa.

Todo dia a mesma coisa tem lembranças de Ramones e letra falando sobre um dia a dia em que você nem pode morrer em paz porque “vai trabalhar”. Prato principal lembra que num cardápio qualquer de restaurante, a morte está sendo servida, em meio a clima Stooges e vocais quase falados. Mais uma dose e Disfuncional (“outra vítima de um lar disfuncional / pressentindo o começo do final”) investem no grito e na inquietude vindos do punk. Já Toda forma de errar é o lado Red Hot Chili Peppers do grupo e do disco, com groove e clima de rock clássico.

- Gostou do texto? Seu apoio mantém o Pop Fantasma funcionando todo dia. Apoie aqui.

- E se ainda não assinou, dá tempo: assine a newsletter e receba nossos posts direto no e-mail.