Cultura Pop

Bateria, histórias e legado dos Paralamas: um papo com João Barone

O principal compositor dos Paralamas do Sucesso é o guitarrista e vocalista Herbert Vianna. Mas como qualquer fã do grupo sabe, Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) são o motor do grupo, a condução que dá base e peso às músicas. E o baterista, em especial, foi o catalisador de duas canções históricas do grupo. Elas são Melô do marinheiro, que surgiu de uma brincadeira no estúdio caseiro do trio, e O que eu não disse – esta última, uma canção lado-Z dos Paralamas, mas importantíssima por ser a única parceria gravada de Herbert e Renato Russo, além de ter a co-autoria de Barone.

Com experiência em outros dois livros sobre histórias da Segunda Guerra Mundial (assunto que já o levou também a escrever colunas e dirigir documentários), João Barone lança agora seu primeiro livro ligado à música: 1,2,3,4! Contando o tempo com os Paralamas do Sucesso (Ed. Máquina de Livros) não é uma biografia da banda, mas “a historia do cara que nunca perdeu um show da banda, e vista por um lugar privilegiado, atrás da bateria”. Quem curte bastidores, vai encontrar lá desde zoações de bastidores (algumas de rolar de rir) até tudo, ou quase tudo, que rolou durante a gravação de álbuns importantes do grupo. O livro já teve alguns eventos de lançamento e ganha mais um no dia 5 de dezembro (quinta) na Livraria da Travessa do Barra Shopping, no Rio – vai rolar uma noite de autógrafos e um bate-papo mediado por Luiz Felipe Carneiro, do canal Alta fidelidade.

Batemos um papo com Barone sobre o livro, sobre o legado dos Paralamas e sobre questões que a banda vem enfrentando nas últimas duas décadas – período que não está neste livro, mas estará num próximo, assim que ele se animar a escrever.

(Foto: Marcio Farias/Divulgação)

Como tem sido o retorno das pessoas ao livro?

Tá sendo muito supreendente. Já tive um feedback de pessoas muito queridas, que leram, que gostaram, se emocionaram, riram, choraram, sentiram raiva, todas as nuances de sentimentos humanos (risos)… Eu tentei de alguma maneira fazer uma narrativa fluida, que não ficasse um negócio muito cacete, e algumas pessoas me deram a percepção de que o livro tá com um flow legal. Vou contando as coisas de uma forma bem sutil e com uma carga emocional que eu acho que é o que orientou a feitura do livro.

A ideia nem era fazer um negócio jornalístico, nem de pesquisa de fatos, lugares… Existe uma lembrança de momentos, pessoas, que passa muito por esse lado emocional, mais até do que pelo lado factual. Toda hora eu falo que não é uma biografia oficial da banda. Ela pode ajudar a contar um pouco da banda, mas não tem o objetivo de virar um documento. Pode até virar uma referência pra entender os Paralamas, já que é a historia do cara que nunca perdeu um show da banda, como eu brinco no livro (risos). E daquele lugar privilegiado, ao menos do meu ponto de vista, que é o lugar da bateria… É uma tentativa de contar essa história de uma forma pessoal, particular.

Você cita o Paul Auster e o Bob Dylan como inspirações para escrever, mas teve algum mentor, algum mestre que esteve mais por perto?

Eu citei o Paul porque o Dado Villa-Lobos e a Fernanda (esposa dele) me deram um livro dele de presente, Da mão para a boca. É um livro muito recente dele, dos anos 1990… E teve aquela biografia enorme do Dylan. Eu gosto dessas biografias – a primeira do Paul McCartney também é legal – em que você vê pessoas que você acha que não são normais falando sobre coisas triviais.

Verdade…

Não é? Parece que você faz uma religação com elas, ao saber que no fundo são pessoas de carne e osso também, mesmo tendo composto músicas espetaculares e alterado a vida de um monte de gente no planeta. Quando eu fiz meus livro sobre a segunda guerra eu me inspirei no Eduardo Bueno, no Laurentino Gomes, essa coisa do jornalismo histórico, quase investigativo. Uma boa leitura não tem muita regra, tem muita coisa boa pra ser feita, muita música boa pra ser ouvida…

Você cita no livro várias vezes as aventuras de vocês nos anos 1980 em meio a turnês, quartos de hotel etc. Tem coisas que eram engraçadas na época, mas hoje as pessoas pensam “opa”, porque mudou muita coisa no mundo, certas coisas eram encaradas de um jeito em 1983, 1984 e hoje são encaradas de outro jeito. Teve algum momento em que você pensou “ih, será que eu falo disso, será que eu não falo?”. Como foi pra você rever sua história por esse viés de hoje?

Pois é, naquele época o mundo não tinha rédeas. Ao mesmo tempo, com essa mudança de paradigmas, essa tentativa de reconstruir realmente uma sociedade… Não é a coisa da censura ou da caretice, é você saber que determinados comportamentos de antigamente eram horríveis. Só de pensar que você entrava num avião e tinha gente fumando, já mostra como a gente vivia. Eu procurei falar do que a gente fazia para dar uma noção do zeitgeist daquela época – enfim, usando essa expressão meio metida…

Tive o cuidado, por exemplo, de explicar que a plateia do programa do Chacrinha era chamada de “macacas de auditório” e contextualizei, expliquei o que estava por trás disso. Era algo que só refletia como a gente tava ali sendo vítima de uma série de situações histórico-sociais, e ninguém percebia isso. Lembra a maneira como as chacretes (dançarinas do Chacrinha) se apresentavam? Hoje em dia não tem mais como mostrar aquilo na TV num sábado à tarde. Não é uma questão de ser careta, mas de saber que hoje em dia não pode mais fazer isso. E nada justifica esse recrudescimento dos dias de hoje. Temos que lutar conta os preconceitos de qualquer tipo: políticos, sociais, raciais… Imagina, naquela época um programa dos Trapalhões tinha uma piada racista e todo mundo ria.

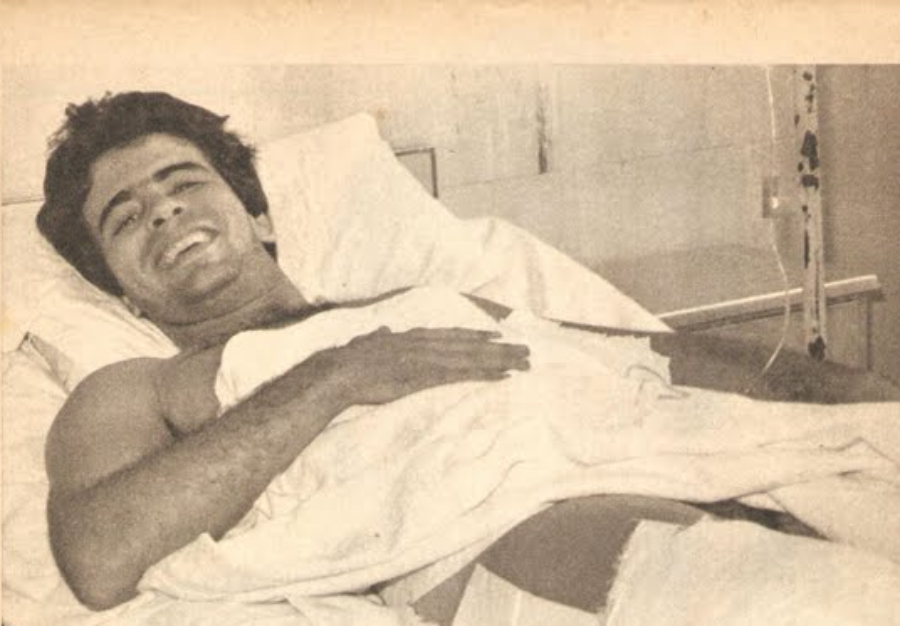

O livro termina com a recuperação do Herbert Vianna após o acidente e o retorno do grupo aos palcos. Você está pensando numa segunda parte?

Pois é, foi uma segunda vida que a gente teve, né? Eu fui obrigado a condicionar o tamanho do livro, porque eu queria que ele saísse nesse momento, que é a data cheia dos 40 anos dos Paralamas. Se teve alguma coisa programada da minha parte foi sair com o livro a tempo de pegar os 40 anos de estrada. No início, o prefácio do José Emilio Rondeau (jornalista e hoje criador da newsletter Farol) apresenta um pouco o momento atual, essa nossa tentativa de olhar um pouco para esse tempo decorrido, onde estamos agora.

Mas a minha narrativa sobre a música, sobre como ela mudou minha vida, antes dos Paralamas e principalmente depois que conheci o Bi e o Herbert… Eu tentei dar a dinâmica da nossa vivência e todas as experiências que tivemos do primeiro até o último álbum que a gente gravou antes do acidente, que foi o Hey nana (1998), e terminei o livro no momento em que o Herbert estava voltando, porque foi quando tivemos a percepção de que podíamos seguir com a banda. Fiz esse falso epílogo para poder justamente juntar motivação para escrever sobre esses outros 20 e poucos anos já vividos desde então. Tô me motivando pra sentar e começar a escrever porque tem muita história, coisas vivenciadas, muitas outras aventuras que a gente viveu. Tem muita coisa ainda que pode ser um prato cheio pra uma narrativa.

Como você acha que está hoje em dia a situação para uma banda que tem um integrante cadeirante? Tinha muito problema quando vocês retornaram com o Herbert nessa condição? Vocês viam muito amadorismo das pessoas?

Isso é digno de menção, porque tivemos que impor uma certa nova realidade para fazer os shows. Acessibilidade ainda é um tabu muito grande, para poder fazer com que as pessoas que têm limitações possam viver sua cidadania, sua plenitude. A gente sabe que o Herbert é um cara muito privilegiado, porque tem toda uma estrutura que vai na frente dele, e individualmente é mais difícil para cada uma das pessoas que precisa ter condições para acessar os lugares, ir a um show ou supermercado. É uma realidade que é muito dura para muita gente.

Do ponto de vista prático, para viabilizar os shows, as viagens, era preciso uma dinâmica melhor das companhias aéreas, dos desembarques de pessoas cadeirantes. Fomos vendo isso ganhar até um pouco mais de consciência, de estrutura. Na hora dos shows, está mais fácil para o Herbert acessar o palco. Fomos tendo ao longo dos anos uma certa melhoria, conseguimos impor as condições para que ele tenha essa acessibilidade. E o Herbert virou referência nisso, porque todo mundo vê ele na hora do show, dono do que ele faz. Ele virou uma referência para muita gente correr atrás dos seus direitos, mostra que nas condições dele dá para realizar muita coisa ainda, ir além. O Herbert tem uma presença muito forte no sentido de ajudar as pessoas a irem além de suas dificuldades. Ele é uma espécie de super herói!

Aquele verso que ele incluiu em Óculos, “em cima dessas rodas também bate um coração”, é emocionante.

Sim, é incrível! Em todo show a plateia vibra nessa hora.

Nos anos 1990 você lançou uma videoaula, João Barone dá o toque. O seu livro é bem didático nessa coisa de você falar sobre como se apaixonou pela bateria, de você já pensar na sua bateria no palco da mesma forma que o Stewart Copeland (The Police) colocava a dele. Como você vê o lado didático do seu trabalho?

Fico lisonjeado com o efeito que meu trabalho causa nas pessoas. Essa videoaula foi um tentativa minha, naquela época, porque eu já tinha um retorno muito grande das pessoas. Nem existia mídia social, eu recebia cartas dos fãs nas gravadoras, as pessoas me abordavam no pós-show, tinha gente que me abordava nas ruas… Sempre senti que meu trabalho na bateria dentro dos Paralamas tinha um reconhecimento muito legal por parte do público. E havia um nicho de pessoas que gostavam de bateria, se bem que naquela época nem se falava em nicho. Mas era algo bem palpável pra mim. Eu convenci o pessoal da EMI a experimentar produzir uma vídeoaula. Juntei condições ideais de custo-benefício: arrumamos uma produtora em Porto Alegre, meu irmão dirigiu, criamos situações para facilitar o custo. Muita gente me aborda até hoje dizendo que começou a tocar bateria vendo minha aula!

Há uns três anos fui convidado pelo baterista Aquiles Priester para fazer uma clínica. Foi em São Paulo, e o mundo tava ainda um pouco com os efeitos da pandemia, daí não podia ter aula coletiva, só individual. Fiz uma série de 20 escolas de música no interior de SP com essas aulas, e consegui reeditar minha videoaula em formato de DVD. E ofereci isso pra galera que não conhecia na época. É um negócio bacana, porque costumo explicar que nunca fui um músico convencional.

Eu não tive muito estudo, eu tinha mais essa coisa autodidata. Minha única experiência em ter aula de bateria foi com o baterista da banda de baile do meu bairro. A gente tirava a música direto do disco! E a aula era essa: uma pick-up e a gente tocando as músicas do Led Zeppelin por cima. Meu aprendizado era uma coisa muito lúdica, muito solta, de tocar em casa com baqueta de bambu nos travesseiros. Foi assim até eu entrar para os Paralamas, porque só comecei a tocar bateria mesmo quando entrei pra banda. Aí foi uma coisa meio…. “cuidado com seus sonhos, que eles podem se realizar” (risos).

Verdade…

E eu me tornei um baterista mesmo quando comecei a tocar com o Bi e o Herbert. A gente largou a faculdade e… “agora eu vou ter que ser um baterista mesmo”. Eu ia mais para um lado intuitivo, chegava mais cedo no estúdio antes da gravação para ficar tocando em cima do metrônomo, para aprender a tocar num andamento legal. Fui me doutrinando de alguma forma e tentando corresponder ao que esperavam de mim enquanto baterista. Meu norte inicial foi me tornar um cara confiável. Porque os Paralamas têm isso: o Herbert é um músico mais completo, ele já sabia até tocar bossa nova, tocava violão, exímio guitarrista. E como ele é um cara muito perspicaz, foi desenvolvendo essa capacidade incrível de compor. O começo da banda mostra isso. A gente não tinha um repertório lá muito grande. O Herbert começou a escrever aquelas músicas meio na chapa quente.

Já o Bi, me identifico muito com ele porque somos músicos intuitivos. A gente não foi pra escola aprender a tocar, se tivesse ido seria até melhor. Bom, seria diferente, talvez, não sei se melhor (risos). Fomos correndo atrás do sonho de nos tornarmos músicos e o Herbert sempre confiou muito na gente, sempre teve uma generosidade muito grande comigo e com o Bi, até porque ele sabia que se não fosse a gente, seria Herbert e a banda dele. Ele sempre quis essa caráter de banda. Mesmo com ele compondo e cantando, nossa música é uma resultante de nós três. Essa ligação muito forte entre nós é que gerou os Paralamas. Fomos galgando nossa própria identidade. E isso foi sendo conseguido através da confiança mútua.

No livro, você recordou a história da música O que eu não disse, uma parceria sua com Herbert Vianna e Renato Russo, que está no primeiro disco da banda, Cinema mudo (1983). Eu sempre achei essa música linda e ficava irritado porque não tocava no rádio. Você ficou chateado dela se tornar apenas um lado B do grupo?

Ah, o que será, será, né? Ela chegou a tocar um pouco nessas FMs adultas, é uma balada bem açucarada, talvez uma tentativa de refletir o que aquelas bandas inglesas meio românticas estavam fazendo, Duran Duran, Smiths. E essa música é uma efeméride, uma sequência harmônica que eu fiz no violão, que o João Fera tinha me ensinado. O Herbert achou isso legal, pôs numa música e o Renato fez a letra com ele. Assim como é uma efeméride também a Melô do marinheiro, que foi acidental! Fui brincar com um gravador que o Herbert usava para gravar alguns ensaios. Comecei a brincar com a bateria eletrônica. Quando fui mostrar a fita pro Bi e pro Herbert, eles caíram no chão de tanto rir. E todo mundo morria de rir com ela, a música se provou ao que veio. Ela é um espécie de O pato dos Paralamas, uma brincadeira que a gente acabou gravando e que virou uma das músicas nossas mais conhecidas. A criançada adorou, a gente jamais imaginaria que iria fazer uma música pro público infantil… Nem tinha nada a ver com a gente.

Vovó Ondina é gente fina, do primeiro disco, tem essa onda infantil também.

Sim, ela tem esse lado hilário do Herbert e é um roquinho a la Jovem Guarda, ou Stray Cats, que a gente adorava.

Falando nisso, como você vê hoje o Cinema mudo? Havia um certo incômodo com ele, expressado por vocês em entrevistas… Ele foi inclusive remixado há pouco tempo. Como você vê o disco depois disso?

Bom, eu tive um rompante e falei: “vamos remixar nosso primeiro álbum!”, porque aí quem sabe a gente ao menos tenta tirar um pouco aquela nossa primeira experiência meio atravessada com ele. Ele foi um álbum muito incipiente, foi feito muito rápido. Naquela época a gente ainda estava tendo aquela noção de que se você entra num estúdio, tempo é dinheiro, e tudo ali foi gravado com certa urgência, uma certa pressa. Quando a gente recebeu o OK para fazer a remixagem e relançaram o Cinema mudo remixado, a gente teve uma surpresa ouvindo as gravações originais, porque vimos ali que nós éramos moleques com muito ímpeto. Foi bem interessante ver como a gente poderia melhorar tecnicamente o som sem descartar nada (a propósito, resenhamos a nova edição de Cinema mudo aqui).

Foi uma viagem no tempo, era o primeiro álbum de uma banda que prometia. Inclusive acho que as pessoas estavam tendo essa percepção na época, de que a gente ainda podia fazer coisas a partir daquela nossa primeira experiência, e foi o que aconteceu. Até porque quando a gente entrou na Odeon… a gente não ia botar o pé em cima da mesa. Fomos entendendo como funcionava aquela estrutura. Eu costumo falar que naquela época, era mais fácil você ir à lua do que gravar um disco (risos). As gravadoras tinham estúdios, controlavam tudo, tinha tudo que ser dentro dos parâmetros de qualidade que eles queriam, ou dos parâmetros de direcionamento de público. Ainda funcionava assim a maneira como as gravadoras fatiavam o mercado: iam atrás de hegemonia financeira, econômica, quem vendia mais, quem lucrava mais, Roberto Carlos, as cantoras ganhando Mercedes conversível (risos)… A gente se sentia distante desse mundo, desse romantismo, dessa coisa meio inacreditável do estrelismo musical.

Quando as gravadoras viram que podiam ganhar muito dinheiro gravando aquelas bandas com discos que eram gravados em duas semanas, mixados em uma semana… Foi uma mudança de paradigma muito grande. Fomos tentando aprender com essa primeira experiência, e quando a gente foi gravar O passo do Lui (segundo disco, 1985), falamos: “olha, a gente vai gravar e queria uma autonomia maior no estúdio, para conseguir um som mais condizente com o de uma banda de rock”. Essa experiência meio atravessada do primeiro disco levou a um segundo álbum sensacional. O Herbert teve a inspiração daquelas músicas todas, mas a gente apostou tudo ali. Quisemos fazer um super som de bateria, guitarra, e fazer um negócio mais perto dos parâmetros que a gente tinha de banda estrangeiras. E foi um sucesso estrondoso, a gente até tava depois no Rock In Rio. Mas o primeiro álbum foi o patamar pra gente ir atrás dos nossos anseios musicais.

E eu fiquei impressionado de ler no livro que vocês conheceram o Zoltan Merky (diretor técnico dos tempos da Odeon, que aparece creditado em discos como o Clube da esquina, de Milton Nascimento e Lô Borges, como Z.J. Merky). Nem sabia que ele ainda estava na empresa naquela época…

Sim, o Zoltan (1920-2002) era um cara que tava administrando aquela bagunça ali. E ele impôs parâmetros muito rigorosos. A impressão que a gente tinha dos estúdios da EMI-Odeon é que aquilo parecia uma repartição pública da Alemanha Oriental! O ponteiro do VU (que mede o volume) não podia esbarrar no vermelho, e o Marcelo Sussekind (produtor dos Paralamas nos dois primeiros álbuns) falava: “cara, rock n roll tem que gravar é no vermelho!”. Fomos tentando contornar essas limitações. Mas o Zoltan acabou reconhecendo isso, por conta dos resultados que fomos tendo ali, justamente com O passo do Lui.

E a fama dele era de brabo!

Pois é, ele era o inspetor-geral da gravadora. E o estúdio 1 da Odeon era um lugar mitológico. Lá tinha mesa Neve, som espetacular, os microfones disponiveis eram Neuman, Telefunken. Foram gastos milhares de dólares ali, era tudo de altíssimo nível. Tinha que ter um zelo com aquilo. Só faltava mesmo era um pouco mais de ousadia, de usar o estúdio como uma ferramenta artística, pegar mais ambiência na bateria. Aquela coisa que a gente lia na Musician, no New Musical Express, nas entrevistas com grandes produtores, como Bob Clearmountain, Steve Lillywhite, ou o Hugh Padgham, que produziu vários álbuns do The Police, e inventou o som de bateria do Phil Collins. A gente queria botar a mão na massa. Porque os equipamentos, a gente tinha. Faltava só vontade política.

(a propósito, para saber mais sobre Zoltan Merky, recomendamos o livro Terra Trio, escrito pelo autor desta entrevista, e lançado pela editora Sonora – desculpem o merchan)

Você falou agora há pouco do João Fera e está para sair um livro sobre ele. Como você está vendo o fato da história dos Paralamas do Sucesso estar ganhando tantos contornos diferentes, produtos, visões diferentes? Tem o musical da banda também…

O musical tá sendo um sucesso. Recentemente, logo depois da pandemia, saíram dois documentários que quiseram fazer sobre a gente, e que foram bem referenciais sobre as origens dos Paralamas, muito emocionantes e muito bem feitos. Teve o Herbert de perto, filme sobre o Herbert, o documentário Os quatro Paralamas (ambos de Roberto Berliner). E tem o musical. Quando vieram procurar a gente para falar sobre isso, não demos impeditivo nenhum, só não pudemos ter nenhum envolvimento. As pessoas que fizeram o roteiro são muito talentosas. Demos carta branca e foram muito respeitosos. O Zé (Fortes, empresário do grupo) foi assistir a um ensaio um dia antes da estreia e achou sensacional. Os músicos são muito talentosos, tem música ao vivo. Esse tipo de trabalho abre uma porteira muito legal nessa espiral virtuosa de trabalho, nas artes, no teatro. Porque precisa de técnico de luz, de cenografia, de técnico de som, atores, cantores, músicos. Isso é maravilhoso. Vi a avant-premiere do musical do Tom Jobim e achei fantástico, é de tirar o chapéu (até o dia da entrevista, João ainda não havia assistido ao dos Paralamas por questões de agenda).

Do livro do João Fera você participou de alguma forma?

Não, eu até faço um agradecimento a ele no livro, porque ele me ajudou a terminar meu livro me emprestando o data book dele. Ele tem o bom hábito, o nobre hábito, de anotar todos os shows que ele fez desde que começou a tocar. Isso desde a época dos bailes, ou os shows que ele fez com Wando. Ele anotou todos os shows, os lugares e quanto ele ganhou em cada um dos shows! Então quando ele entrou pros Paralamas em 1986 – em outubro, final de outubro, aliás – passou a registrar tudo, e temos o registro de todos os shows desde essa época, por causa disso. O João nos emprestou esse arquivo para a gente ter uma ideia de quantos shows a gente já tinha feito, para poder colocar nessas estatísticas, nesses documentários. E teve um papel importantíssimo no meu livro para eu saber datas e lugares.

Quem tá escrevendo o livro é o filho dele, o Fera deve estar sendo entrevistado. E ele tem mais história que o Papai Noel, vive contando histórias dos tempos bicudos, de baile, de quando ele tocava com o Wando e ia para a Amazônia de ônibus, aí de lá pegava um vião para ir tocar no Xingu… Ele foi desenvolvendo com o tempo essa tarimba que ele tem com reggae. Ele nem conhecia reggae antes de tocar com a gente, conhecia no máximo Bob Marley e Não chores mais, do Gilberto Gil. Fomos aplicando reggae nele e o João virou um exímio músico de reggae. Tem toda uma ciência que ele foi pegando, de como tocar aquele órgão percussivo do reggae.

E como você tá vendo o universo dos shows no pós-pandemia? Teve agora essa onda dos shows de “retorno”, de “despedida”, ou coisas como Titãs encontro…

Nossa percepção é que aquela tal “demanda não atendida” era uma espécie de represa que foi aberta. Romperam a represa e depois que acabou a pandemia… esse negócio até agora não acabou. O público parece que ainda está com aquela mesma demanda para assistir a shows de todos os gêneros. A gente percebeu isso na nossa agenda, que está muito movimentada. Na estrada, a gente encontra com muita gente do rock fazendo shows: Biquini, Pitty, os Titãs que estão ainda em ação – não os do Encontro, o trio que está aí.

É impressionante porque parece uma nova realidade mesmo, que estamos vivenciando: as pessoas ainda têm muito ímpeto para ir a shows, estamos vendo como os eventos de rock levam cada vez mais público, o Coala, o Lolla, o Rock In Rio, o The Town… É um exemplo de pujança, de como o segmento do rock ainda está aí levando gente, de como as pessoas estão dispostas a ter essa diversidade. Muita gente gosta de Paralamas e também de sertanejo, não é água e óleo. Tem aquela discussão sobre se as pessoas vão ao Rock In Rio par comer cachorro quente ou pra ver um artista, mas no fundo, tá todo mundo indo para lá por causa da música, para ver quem vai estar no palco. Se vão lá só para tirar foto, selfie, é outra história. Mas a pandemia acabou há dois anos e estamos vendo esse ímpeto todo do público, que está presente em grandes eventos e nos shows mais convencionais que temos feito em grandes espaços.

É muito legal ver que a gente ainda tem essa demanda fomentada por shows, a galera que curtia a gente nos anos 1980, a galera nova… E as pessoas estão deixando de fazer essas comparações esdrúxulas sobre se o rock tá aí ainda, se tem representatividade. Acho legal a gente tentar abrir espaço para coisas novas na medida do possível, festivais são bons para isso. Essa discussão sobre quem está subindo na ribalta pode ser saudável, mas se ficar comparando alhos com bugalhos…

O jornalista André Barcinski comentou no Twitter que hoje em dia tem tanto festival que as pessoas estão esquecendo do cenário de casas pequenas…

O Barcisnki comentou isso, né? Eu acho que ao mesmo tempo que deveria existia um pouco mais de gente tocando, bandas e artistas que não sejam tão mainstream, se precisa fomentar a existência desses lugares… No Rio tem um ou outro lugar que é legal. Talvez não ter tantos lugares assim aconteça por um reflexo na nossa realidade social, de violência nas ruas. Ou por causa dos encargos econômicos que dificultam na hora de abrir um bar, e aí é economicamente complicado ter um lugar desses.

E daí a necessidade de trazer gente nova pro lineup dos festivais, porque para isso, festival serve: botar gente que tá começando, não só consagrados. Ainda mais com essa dificuldade de botar headliners, de botar grandes atrações em festivais, algo que está sendo discutido a nível global. Os headliners fazem seus próprios shows em estádios cheios, sem precisar de festivais: Paul McCartney, Red Hot Chili Peppers… Eles enchem estádios sozinhos!

Encerrando, achamos há algum tempo uma foto da Madonna no banheiro do Danceteria, em Nova York, no começo dos anos 1980, em que aparece uma assinatura sua na parede do banheiro, bem perto dela. Você até comentou sobre a foto nas redes sociais. Como foi descobrir essa foto?

Caramba! O (jornalista) Pedro Só comentou com minha mulher sobre essa foto e foi uma história inusitada, muito divertido me deparar com isso. Foi uma coisa totalmente surreal e teve um efeito incrível. Postei no meu Instagram e foi muito divertido, muita gente viu e curtiu. Eu estava tocando com o Lobão lá, porque o baterista dele não conseguiu visto e a gente já conhecia o repertório dele todo. E o pessoal todo escreveu na parede. Só não falei disso no livro porque ele já estava pronto!

Ver essa foto no Instagram

- Apoie a gente e mantenha nosso trabalho (site, podcast e futuros projetos) funcionando diariamente.

Cultura Pop

No nosso podcast, os erros e acertos dos Foo Fighters

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No terceiro e último episódio, o papo é o começo dos Foo Fighters, e o pedaço de história que vai de Foo Fighters (1995, o primeiro disco) até There’s nothing left to lose (o terceirão, de 1999), esticando um pouco até a chegada de Dave Grohl e seus cometas no ano 2000.

Uma história e tanto: você vai conferir a metamorfose de Grohl – de baterista do Nirvana a rockstar e líder de banda -, o entra e sai de integrantes, os grandes acertos e as monumentais cagadas cometidas por uma das maiores bandas da história do rock. Bora conferir mais essa?

Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: encarte do álbum Foo Fighters). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.

(a parte do FF no ano 2000 foi feita com base na pesquisa feita pelo jornalista Renan Guerra, e publicada originalmente por ele neste link)

Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.

Mais Pop Fantasma Documento aqui.

Cultura Pop

No nosso podcast, Alanis Morissette da pré-história a “Jagged little pill”

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. No segundo e penúltimo episódio desse ano, o papo é um dos maiores sucessos dos anos 1990. Sucesso, aliás, é pouco: há uns 30 anos, pra onde quer que você fosse, jamais escaparia de Alanis Morissette e do seu extremamente popular terceiro disco, Jagged little pill (1995).

Peraí, “terceiro” disco? Sim, porque Jagged era só o segundo ato da carreira de Alanis Morissette. E ainda havia uma pré-história dela, em seu país de origem, o Canadá – em que ela fazia um som beeeem diferente do que a consagrou. Bora conferir essa história?

Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: Capa de Jagged little pill). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.

Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.

Mais Pop Fantasma Documento aqui.

Cultura Pop

No nosso podcast, Radiohead do começo até “OK computer”

Você pensava que o Pop Fantasma Documento, nosso podcast, não ia mais voltar? Olha ele aqui de novo, por três edições especiais no fim de 2025 – e ano que vem estamos de volta de vez. Para abrir essa pequena série, escolhemos falar de uma banda que definiu muita coisa nos anos 1990 – aliás, pra uma turma enorme, uma banda que definiu tudo na década. Enfim, de técnicas de gravação a relacionamento com o mercado, nada foi o mesmo depois que o Radiohead apareceu.

E hoje a gente recorda tudo que andava rolando pelo caminho de Thom Yorke, Jonny Greenwood, Colin Greenwood, Ed O’Brien e Phil Selway, do comecinho do Radiohead até a era do definidor terceiro disco do quinteto, OK computer (1997).

Edição, roteiro, narração, pesquisa: Ricardo Schott. Identidade visual: Aline Haluch (foto: reprodução internet). Trilha sonora: Leandro Souto Maior. Vinheta de abertura: Renato Vilarouca. Estamos aqui de quinze em quinze dias, às sextas! Apoie a gente em apoia.se/popfantasma.

Ouça a gente preferencialmente no Castbox. Mas estamos também no Mixcloud, no Deezer e no Spotify.

Mais Pop Fantasma Documento aqui.